Дополнение Сергея Григорьянца к передаче.

А. ГОЛУБЕВ: Можем еще потанцевать, можем продолжить «Разворот»… Давай продолжим «Дневной разворот», который ведут Евгений Бунтман и Алексей Голубев. У нас тема… Тема сегодня пришли новости не очень веселые, но правда потом пришло такое не большое утешение. Мы говорим про Сергея Удальцова. Ну не столько про Сергея Удальцова, но отталкиваемся от новости о нем. О том, что его здоровье ухудшилось. Об этом сообщил его адвокат, он уже 26 дней держит голодовку протеста в СИЗО, он протестует таким образом против приговора по Болотному делу, и об ухудшении его здоровья сообщает не только его адвокат Волкова, но и как не странно даже УФСИН признает, что его состояние действительно ухудшается. Хотя раньше УФСИН говорила, что ну да, он голодает, но ничего страшного. Ну схуднул там немного, ну ничего такого, подумаешь. Теперь же и УФСИН говорит, что да, чего-то такая тревожная ситуация, и поэтому мы хотим обсудить с вами вообще… Хотя да, я еще раз отмечу, что пришло сообщение о том, что…

Е. БУНТМАН: Опять же от УФСИН, я хочу подчеркнуть. Сообщение, что он прекратил голодовку.

А. ГОЛУБЕВ: От УФСИН пришло. Прекратил голодать Сергей Удальцов, прекратил голодовку, которую еще раз подчеркну, длилась аж 26 дней. И мы сейчас хотим поговорить… У нас уже есть на связи адвокат Сергея Удальцова, Виктор Александрович Федорченко. Виктор Александрович, добрый день.

В. ФЕДОРЧЕНКО: Да, добрый день.

Е. БУНТМАН: Да, добрый день. Мы будем говорить о прекращении Сергеем Удальцовым голодовки и вообще о том, как он голодал. Вы можете подтвердить сообщение УФСИН о том, что Сергей Удальцов прекратил голодовку?

В. ФЕДОРЧЕНКО: Могу сказать следующее: последний раз со своим подзащитным я общался в минувшую пятницу, то есть 15-го числа. Мы с ним тога обсуждали вопрос о необходимости выхода из этого состояния. Потому, что и по моим оценкам, его состояние значительно ухудшилось. Хотя я должен сказать, что все-таки присутствие духа, чувство силы воли он не утрачивал, и думаю, что он на данный момент тоже не утратил. Но мои систематические попытки убедить его в том, что нецелесообразна эта акция, что ему в ближайшее время нужно будет идти не к теще на блины, а на зону. Потому, что никаких иллюзий относительно суда апелляционной инстанции у нас нет. И я ему объяснил, что так он должен появиться будучи в хорошей форме и психологической и физической…

Е. БУНТМАН: Я сразу… Простите пожалуйста, Виктор Александрович, сразу вопрос вдогонку. В какой физической форме, что со здоровьем у Сергея Удальцова было в последний раз, когда вы его видели?

В. ФЕДОРЧЕНКО: Знаете, я хочу сказать, что он значительно похудел, и вот на 15-е число там более 15 килограмм веса у него ушло. Да, чувствовалась слабость, чувствовалось некоторая замедленность реакций. Ну ясно было, что человеку очень дискомфортно что ему тяжело. Но тем не менее присутствие духа, я повторяю, ему не изменила вот это вот чувство стойкости, убежденности в том, что вот то что он делал, нужно было делать. Ну, он соглашался со мной, что должен наступить такой момент, когда от этого нужно будет отказаться. Ну, такой момент наступил по всем даже объективным медицинским показателям, и он следуя и моему совету, и голосу здравого смысла должен был это сделать. И в понедельник я у него не был, лично подтвердить что он положил конец голодовке я не могу, но с высокой вероятностью готов думать, что это действительно так.

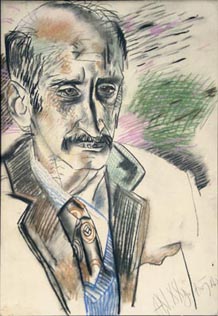

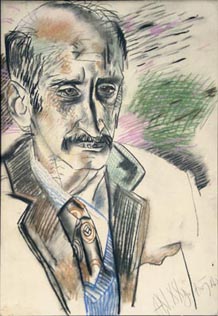

Е. БУНТМАН: У нас сейчас в студии гость Сергей Григорьянц, председатель фонда «Гласность». В советское время он был диссидентом, и в том числе проходил через голодовки. Сергей Иванович во-первых добрый день, а во-вторых я не сомневаюсь, что у вас есть наверняка какие-то уточняющие вопросы. Технические вопросы, которые вы бы хотели задать адвокату Сергея Удальцова о голодовке.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ну, делали ему искусственное питание или нет. Как проходила эта голодовка вы знаете, или нет?

В. ФЕДОРЧЕНКО: Ну конечно…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Я спрашивал Валерия Борщева из наблюдательной комиссии. И выяснилось что то, что сейчас происходит с голодающими, во-первых, им очень малоизвестно на практике, и во-вторых противоречит российскому законодательству.

В. ФЕДОРЧЕНКО: Ну, я хочу сказать, что вот насколько можно обеспечить надлежащий медицинский контроль за состоянием голодающего, он осуществляется. Понятно, что для объективного полного контроля, необходимо проведение точных систематических биохимических анализов, чего в условиях СИЗО сделать не возможно. Но насколько это возможно, там давление, ЭКГ, контроль сердечной деятельности, все это осуществлялось. И кстати, я в этом плане должен сказать спасибо сотрудникам СИЗО, я уже говорил об им этом когда был у Сергея, что они не (неразборчиво) своими возможностями для того, чтобы максимально отслеживать физическое состояние моего подзащитного но повторяю, что возможности у них в этом плане очень ограничены.

Е. БУНТМАН: То есть вы исключаете, что его искусственно принудительно кормили?

В. ФЕДОРЧЕНКО: Исключаю. Абсолютным образом это обстоятельство я исключаю. Я редко что либо заявляю на 100%, но это та ситуация, когда я гарантирую, что ничего подобного не имело место.

Е. БУНТМАН: Спасибо большое, Виктор Федорченко, адвокат Сергея Удальцова у нас был на прямой телефонной связи. Мы возвращаемся в студию, где наш гость Сергей Григорьянц, председатель фонда «Гласность». И будем говорить в целом о голодовке, как методе протеста. Причем не только политзаключенных, но в первую очередь наверное начнем с политзаключенных. У вас у самого был такой опыт. Я нашел цитату из вас, как вы прекращали голодовку, сейчас я её найду, точную цитату…

А. ГОЛУБЕВ: Вы сколько в целом голодали?

Е. БУНТМАН: Сейчас я цитату…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ой, ну наверное раз 10, и… А может быть и 15, и наверное в общей сложности за 9 лет в тюрьмах и лагерях я думаю, около полугода.

А. ГОЛУБЕВ: Ну, теперь ваши же слова…

Е. БУНТМАН: Да, вот после первой голодовки ваши слова, когда вы её прекратили… Начало цитаты: «Голодовку я прекратил день на 20-й. Понимаю, что в этом случае я ничего не добьюсь, суду это не помешает, я только ослабею, и труднее будет ориентироваться в ходе следствия и суда. Тем не менее, я понял главное – я сам распоряжаюсь своей жизнью», конец цитаты.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Это всё я мог бы повторить и сейчас. Это действительно психологически очень важно, тут главное понять основное, что голодовка – это единственное средство для заключенного, хоть чего-то добиться в тюрьме.

Е. БУНТМАН: Других форм протеста конечно нет.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Никаких других…

А. ГОЛУБЕВ: То есть, это действует все-таки?

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Это действует. Ну, вы же понимаете, соотношение тут примерно такое: вы рискуете жизнью, и ваш надзиратель рискует выговором, который он может получить. Устным, или даже письменным.

Е. БУНТМАН: Сергей Иванович, у меня сразу вопрос. Ведь голодают не только… И в советское время тоже так было, голодают не только политзаключенные, не только диссиденты, но и заключенные, которые не довольны режимом содержания, условиями содержания, голодают против администрации. К ним такое же внимание со стороны надзирателей, со стороны администрации. За них так же боятся получить выговор, или все-таки нет?

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ну, судя по тому, что… Это все-таки разные вопросы. Боятся получить выговор, или такое де внимание. Судя по моему сегодняшнему разговору с членами наблюдательных комиссий в тюрьмах, они об этом просто не знают ничего. Очевидно УФСИН замечательным образом скрывает от них целые камеры голодающих, которые находятся в любом следственном изоляторе.

Е. БУНТМАН: А зачем отдельно камеры голодающих делают?

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ну, так полагается по форме. После того, как человек объявляет голодовку, он может объявить голодовку по разным причинам, не обязательно по политическим. Он может объявить голодовку, например просто потому, что он действительно совершенно несправедливо арестован, и возмущен своим арестом. И у него нет никакой другой возможности… Понимаете, что касается жалоб, то в свое время в одной из политических правда колоний, был замечательный случай, когда человек написал жалобу в прокуратуру чуть ли не Союза о том, что ему при том, что у него размер ноги там 45-й выдали сапоги 41-го. И получил очень содержательный ответ, что вы осуждены правильно, оснований к пересмотру вашего приговора нет.

Е. БУНТМАН: Отписка.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: И это обычная ситуация. Голодовка – это все-таки немножко другая теоретически, и тюрьмы и лагеря обязаны подавать справку о событиях за день, в том числе и о людях, отказавшихся от приема пищи. Так это называется официально.

Е. БУНТМАН: То есть если кто-то отказывается, то это как бы для администрации такая неприятность…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Нет, пока это ничто. Там проходит 5 суток, проходит 7 суток, но на 10-е сутки может приехать надзирающий прокурор, и все-таки выяснить, что же происходит. То есть, у человека есть возможность поговорить с кем-то вне своей зоны. Это не значит, что это ему поможет.

А. ГОЛУБЕВ: Да. Смотрите, вы спрашивали адвоката Удальцова о том, не кормили ли его принудительно. То есть, сегодня такая практика существует в наших тюрьмах?

С. ГРИГОРЬЯНЦ: По закону она существует. И закон содержания под стражей, статья 42, и уголовно-исполнительный кодекс, статья 101, предусматривает насильственное искусственное так называемое кормление. На практике – это тебе выворачивают руки за спину, расширителем, если ты сопротивляешься железным выламывая тебе зубы, расширяют рот, вставляют шланг, и вливают искусственную смесь. Может это происходить и через ноздрю, что еще приятнее.

Е. БУНТМАН: В советское время это была очень распространенная практика.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Это нет, это происходит в разных случаях по-разному. Скажем в следственном изоляторе, когда человека надо показать родным, еще впереди суд, и никто не хочет показывать, в каком он состоянии, обычно начинают кормить раньше. На 10-е сутки, на 12-е. В тюрьме, в лагере это обычно происходит на 20-й, 25-й день. Вот как выяснил я Валерия Борщева, Сергея Кривова, который голодал более 40 суток, и судя по всему вот как это происходит с Удальцовым, который проголодал 28… Их, как это принято на западе, искусственно не кормили. Ну ирландские террористы умирали… Которых тоже не кормили, умирали в зависимости от их состояния здоровья, от того, голодали они раньше или нет. Через 40 суток, иногда через 60 суток.

Е. БУНТМАН: Сергей Иванович, вы упомянули о бойцах Ирландской республиканской армии, членах (неразборчиво) во главе с Бобби Сэндс. Это знаменитые истории в первую очередь потому, что голодовка тогда привела к смерти. То есть, это было самоубийство фактически ирландцев. Их не кормили, их оставили в общем-то умирать, отказавшись идти с ними на какие бы то ни было переговоры. В советское время такое тоже существовало с (неразборчиво) Марченко, да? Человеком, который умер в результате голодовки фактически… Хотя там история такая темная достаточно.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Нет, это совсем другая история.

Е. БУНТМАН: Ну, я хотел ваше мнение: голодовка – как метод политического протеста. Политического в первую очередь, да? Если касается политзаключенных. Насколько это эффективно? Насколько допустимо для политического протеста, фактически совершать самоубийство в тюрьме, или в названном…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ну, это вопрос на самом деле не простой. Что касается Бобби Сэндса, по крайней мере что касается фильма, снятого о его смерти, это в общем сплошное вранье. Снимал этот фильм человек, который ничего не понимал, это так и называется «Голод». И происходит на практике, поскольку я доходил до такого состояния, и могу потом рассказать. Это в общем все иначе. Что касается того, что происходило в Советском Союзе, то формально никого, не политических заключенных, ни уголовных заключенных до состояния опасного для жизни доводить тюремщики не имеют права. На самом деле ну, во-первых тебя могут убить просто по недоразумению. Голодовка действительно, реально очень опасная вещь. Ты и без того в руках тюремщиков, а тут ты уже на столько в руках, что и говорить не о чем.

Е. БУНТМАН: Насколько я понимаю, когда если… После голодовки надо начинать есть… Да? Принимать пищу очень постепенно, и осторожно, аккуратно…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Это уже само собой.

Е. БУНТМАН: Но когда тебя (неразборчиво) насильно…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Это уже после голодовки. Нет, на самом деле тебе… Ну, скажем эстонского диссидента Юрия Кукка убили просто потому, что не опытные врачи перед этапом влили ему две порции искусственного питания. И он умер в этапе. Со мной, меня случайно не убили в Калуге. Во время следствия, второй раз, совершенно не желая никак этого, просто потому, что неопытный врач решил, что мне во время голодовки, я там на 22-й или 23-й день, когда они начали это искусственное питание, будет очень полезно влить чудовищно концентрированный, такой почти черный мясной бульон, от которого у меня началось предынфарктное состояние. Ну сами понимаете, голодающий человек, которому вливают вот такой вот…

Е. БУНТМАН: Крепкий-крепкий бульон, да.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Да. Так что, во-первых, это может быть по недоразумению. Во-вторых, то ли Марченко, точно он умер в соседней со мной камере. Точно не хотели выпускать. Вот шло освобождение политзаключенных, и Марченко, с которым не возможно было договориться, который никак не вписывался ни в какие горбачевские реалии…

Е. БУНТМАН: И он в итоге просто погиб. Ну смотрите, в итоге…

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Он погиб, но я же его видел, когда он прекратил голодовку, и он был здоров.

Е. БУНТМАН: Да.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Нас выводили на прогулку, и я видел, как он получал ларёк. И он был очень опытным человеком. От неправильного скажем чего-то съеденного после голодовки, он умереть не мог никак. Ну, это я могу вам рассказать подробнее, там всё ясно. У нас в тюрьме было два врача и три фельдшера, но его вывезли в медпункт часового завода, где был один врач до 5 асов вечера.

Е. БУНТМАН: У меня еще один к вам вопрос, у нас не так много времени осталось. Каждая последующая голодовка – она тяжелее? Это оказывает какие-то такие… Вот опять же по вашему опыту, оказывают влияние на организм? У Сергея Удальцова, с которым мы начинали эту программу, у него не первая уже голодовка, и он голодал достаточно долго, еще находясь на свободе, собственно голодал в знак протеста. Насколько тяжело входить каждый последующий раз, насколько это опасно? Опасней и опасней?

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ну во-первых, это всё тяжелее и тяжелее. Скажем у меня был случай, когда каждые 10 дней мне начинали там после 40 суток голодовки, мне начинали голодовку заново. 5 дней кормили, 5 дней не кормили. Это отдельный вид пытки попросту. Во-вторых, конечно уж очень ослабленных организм. Он не восстанавливается так быстро, и дело не только в выходе из голодовки. Дело просто в том, что ну, нужно несколько лет для того, чтобы придти в себя, и Сергей Удальцов конечно ослаблен предыдущими голодовками.

А. ГОЛУБЕВ: Сергей Иванович, я делаю такой для себя вывод, что голодовка по большому счету не помогает. Она не приводит к результату… Вот мы говорили про Марченко, который скончался… Ну, есть другие примеры там, когда люди просто либо умирают… В вашем случае я не знаю, голодовка приводила к каким-то конкретным результатам? В случае Удальцова, он голодает не первый раз, и пока, насколько я понимаю, только здоровье себе подорвал. Вот сейчас в очередной раз, непонятно какие последствия. У него уже проблемы там с почками, сердцем и так далее. То есть насколько я понимаю, это не результативно.

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Ну, это не совсем так. На самом деле, действительно голодая ты обычно не добиваешься… Вот вы процитировали то, что я написал, по первой своей голодовке. Тут я понял, что дальше мне это не нужно. Но потом было много раз, когда тем не менее, после первого прокурора на 30-й день приезжает второй, и в общем они совершенно не хотят, чтобы у них в отчетности… Для них выговор гораздо важнее.

Е. БУНТМАН: Это проблема. В общем, иногда это все-таки имеет (неразборчиво).

С. ГРИГОРЬЯНЦ: Да. И обычно ты не достигаешь всех тех результатов, которых ты добиваешься, но какой-то части… Как правило, голодовок в политических лагерях было много, они в общем, в какой-то степени всегда были и необходимы, и результативны.

Е. БУНТМАН: Были, есть и будут. Спасибо большое, Сергей Григорьянц, председатель фонда «Гласность» у нас был в эфире, мы к вам вернемся после новостей и рекламы, после уже с другими темами.

Источник: "Эхо Москвы"

К сожалению, не все удалось вместить в краткую передачу, а ведь это — первый в СССР и в России за сто лет публичный разговор о положении голодающих в тюрьмах — людей доведенных до отчаяния, до самоубийственных форм защиты своих зачастую уже ничтожных прав. Ирландские террористы умирали один за другим в английских тюрьмах не требуя освобождения, а лишь добиваясь права носить гражданскую, а не тюремную одежду и считаться политзаключенными.

Андрей Дмитриевич Сахаров мучительно (в 60 с лишним лет) голодал в Горьком требуя разрешения на выезд из СССР невесте своего приемного сына Алексея. Голодовка становится эффективной в условиях даже абсолютного бесправия, если ее требования поддержаны обществом, если властям приходится считаться уже не с одним доведенным до отчаяния голодающим. Во время голодовки Сахарова судили меня за редактирование «Бюллетеня «В», сменившего переставшую выходить «Хронику текущих событий». И одним из главных спектаклей на моем суде было выступление (на трибуне под телекамерами) лечащего врача Сахарова в Горьком, который опровергал сообщения нашего бюллетеня и говорил об обычном «лечебном» голодании Сахарова. В какой-то гэбэшный фильм эти съемки были вставлены — властям было очень важно воспрепятствовать информации о голодовке Сахарова и его требованиях.

Впрочем, дезинформация не помогла. Советским властям пришлось выпустить из СССР Лизу Алексееву — голодовка старого и больного человека не была бесполезной. А потом была голодовка с требованием разрешить Елене Георгиевне пройти обследование у итальянских врачей. И снова была трудно доставшиеся победа, как всегда в голодовках с оговорками — не делать политических заявлений, ехать только в согласованные с КГБ города.

Не думаю, что эффективна сухая голодовка, в тюрьме или в «большой зоне», как называли политзаключенные Советский Союз и, вероятно, сейчас называют Россию. Голодовка — средство добиться каких-то своих требований, защитить свое человеческое достоинство, право на самоуважение, требуя от тюремщиков выполнения хотя бы существующих законов. Во многих случаях — отмены неправосудного приговора. Но сухая голодовка — в своей подлинной жесткой форме и без быстрого от нее отказа — это мучительный, сознательный способ самоубийства, что тоже встречается в тюрьмах.

Возможности человека не бесконечны и все имеет свои проверенные трагическим опытом сроки. В зависимости от состояния человека, его возраста и телосложения (невысокие и хрупкие люди держаться дольше) человек без воды умирает через 7-10 суток, без еды (то есть с обычной голодовкой) через 40-60 суток (так было у ирландцев), с советско-российским искусственным питанием (всегда недостаточным для жизни) через четыре-пять месяцев.

В соседней камере со мной голодал однажды человек добивавшийся отмены заведомо сфабрикованного приговора. К нему приезжали один за другим все более высокие прокуроры, его жалобы, наконец, начали читать, дело было отправлено на доследование, приговор был пересмотрен, голодающий через четыре месяца был оправдан, но на свободу уже не вышел — через неделю умер в тюремной больнице.

Голодовка — это всегда серьезный риск для жизни и поэтому даже по уголовным правилам объявляя в тюрьме коллективную голодовку никого не полагается уговаривать принять в ней участие. Каждый сам принимает решение. Когда Лера Новодворская призывала детей из еще существовавшего Дем. союза к голодовкам, это свидетельствовало лишь о ее полном непонимании того, что она делает и с чем имеет дело.

Голодовка еще и очень опасна потому, что твоя зависимость от иногда ненавидящих тебя тюремщиков резко возрастает. В 1985 году в Чистопольской тюрьме нас одновременно, хотя и по разным причинам объявивших голодовку, собралось в камере для голодающих трое: врач-психиатр Анатолий Корягин, написавший заключение о том, что посаженный в спецпсихбольницу генерал Петр Григоренко психически совершенно здоров и получивший за это семь лет, как за антисоветскую пропаганду, Валерий Янин, сидевший, кажется, за перепечатку и размножение материалов радио «Свобода» и я. У каждого из нас было уже около тридцати дней голодовки и гэбисты, надзирающие за Чистопольской тюрьмой понимали, что ни Корягин, ни я сдаваться не собираемся. Более молодой Янин, может быть, голодовку бы и прекратил, но глядя на нас тоже держался. Всем вливали через шланг искусственное питание. Мощный сибиряк Корягин скорее для виду несколько сопротивлялся, я — берег зубы не хотел доходить до сердечных приступов, а потому довольно покорно соглашался на втыкание в рот зонда. Для формы положенное нам тюремное питание ставилось в камере на пол у двери. Потом старое забирали, ставили новое, к нему, естественно, никто не прикасался.

Но часа через два после очередного вливания у каждого из нас начались судороги, невыносимые головные боли и температура (мы попросили у фельдшера термометр) оказалось у всех выше 42 градусов. Было ясно, что все мы отравлены. Слегка придя в себя, голодовку мы не прекратили, но начали требовать вызова прокурора и стали писать жалобы об отравлении. Нам отвечали, что это мы сами тайком ели стоявшую у двери пищу, а та за несколько часов испортилась и мы отравились. Но Корягин опытный врач, в свое время главврач Курганской психиатрической больницы, и сразу же объяснил, что это не пищевое отравление, которое у разных людей, да еще из разных частей еды, к которой мы к тому же не притрагивались, проявляется по разному. Здесь же было очевидное медикаментозное отравление неизвестным ему нейролептиком и потому симптомы его у каждого из нас были одинаковы. Продолжать эксперимент да еще с врачом гэбисты не отважились, каждый из нас в значительной степени добился того, что требовал и голодовку мы через какое-то время поодиночке прекратили.

Второе медикаментозное отравление голодающего в той же Чистопольской тюрьме было не со мной, но у меня на глазах. Я опять был в камере голодающих, нас опять было трое, один был харьковчанин Анцупов написавший и, кажется, никому не показавший большую работу о более адекватной, чем существующая, структуре государственного управления СССР. Как только кто-то об этом узнал, он, естественно, получил лет пять лагерей и теперь был «за неподчинение режиму содержания» как и все мы, переведен из зоны на тюремный режим. Третьим был, кажется, солдат, сбежавший по недомыслию из Советского Союза в Китай, где попал сперва в тюрьму, потом в шпионскую школу и уже через год оказался опять в Хабаровске теперь уже как китайский агент. И, естественно, сразу же был арестован. Был уже примерно двадцать пятый день голодовки, всем нам прямо в камере фельдшер и надзиратели вливали искуственное питание. Но однажды Анцупова вызвали для этого в кабинет начальника отряда. Вернулся он в очень странном состоянии, сорокалетний мужик плакал, повторял – «Но я же хотел только хорошего» и все рвался к двери, чтобы его вызвали и он «напишет все, что ему говорят». Собственно говоря покаяния, признания вины, а еще лучше — происков ЦРУ, от нас только и добивались. Это был верный путь даже во время следствия быть выпущенным на свободу. По-видимому, Анцупову не только вливали какой-то вариант «сыворотки правды» (кофеин — барбитуровое растормаживание), но и объясняли, что от него требуется. Я попытался уговорить его успокоиться и получил чайником по голове. Через несколько часов Анцупова перевели в другую камеру, но насколько я знаю никакого покаяния он не написал — вероятно, это было невозможно в таком состоянии.

Анатолий Марченко был убит уже после завершения голодовки, которую он объявил с требованием освобождения политзаключенных. С нами с весны 1986 года вели приватные переговоры «о будущем». Юрия Орлова отпустили из ссылки и заставили уехать в США, Иосифа Бегуна повезли для «переговоров» в Казанскую больницу, ко мне приехал из Москвы мой «куратор» из КГБ — в общем мы понимали, что готовится. Но Марченко не хотел и сам и для других политзаключенных, чтобы освобождал нас КГБ. Свобода должна быть завоевана нами.

Но он был убит после того как прекратил голодовку. Возможно, его убедили в том, что своей голодовкой он задерживает освобождение политзаключенных, о чем уже принято решение. Однажды, выходя на прогулку, я уже увидел в открытой кормушке как всегда веселого Толю и мы успели поздороваться. Он получал продукты из тюремного ларька. Но потом, как я уже сказал, его перевели в санитарное отделение Чистопольского часового завода, где врач был лишь до 5 часов вечера, а в Чистопольской тюрьме круглосуточно были 2 врача и 3 фельдшера — ночью Толя умер. Ни одно из объяснений его смерти: официальное, данное Ларе Богораз и два мне — начальника отряда Чурбанова, который нами командовал в тюрьме, и врача Казанской тюремной больницы, который в эти дни приехал, не совпадают между собой. Причина смерти Анатолия Марченко очевидна — он не хотел уезжать из СССР, был совершенно неуступчив и не подходил для гэбэшно-горбачевской перестройки. Кроме поразительного мужества у Толи было два качества выделявшие его из всех остальных. Во-первых, он был очень умен, у него не было никаких иллюзий по отношению к советской власти, ее характер он понимал гораздо лучше многих других. Скажем, летом 1968 года буквально все диссиденты, не говоря уже о либералах и прочих советских интеллектуалах, все свои надежды связывали с «пражской весной» и были уверены, что советское руководство не осмелиться ее разгромить. Толя был единственный, кто не просто был уверен в близкой и неизбежной оккупации Чехословакии, но и написал для самиздата, несмотря на осуждение всех знакомых, теперь уже широко известный текст о гибели «социализма с человеческим лицом». А, кроме того, большое значение имело то, что почти единственный в диссидентском мире он был рабочим, был подлинным и несгибаемым народным лидером, на мой взгляд (я не так уж хорошо знал Леха Валенсу), гораздо более твердым и дальновидным, чем лидер польской «Солидарности». Все это хорошо понимали в КГБ и, конечно, не собирались выпускать Толю на свободу. Собственно говоря, созданный нами журнал, а потом фонд «Гласность» и был единственным в Союзе центром, где за «либерализмом» Горбачева и Ельцина ясно видели, как и Анатолий Марченко, зловещие игры и выгоды КГБ.

Ну и, наконец, поскольку ведущие упомянули голодовку и гибель ирландца Бобби Сэндса, а я обругал материалы о нем, опишу, как в действительности подходят совсем близко к смерти в результате голодовки. Это была вторая моя голодовка через полтора года после той, упомянутой ведущими, первой. Я уже рассказывал о ней в одном из интервью, но повторю и здесь для примера. Я уже был в лагере, в Юдово, под Ярославлем. Ко мне на черной «Волге» приезжали из Москвы мои гэбэшные следователи пытаясь уговорить, как это было за два года перед арестом и год под следствием и теперь, сотрудничать с КГБ. Их в одинаковой степени интересовали и мои московские знакомые — Шаламов и другие, и уехавшие в эмиграцию — Некрасов, Максимов и мои родственники в первой русской эмиграции. Убедить меня не удалось, но жилось мне в лагере довольно легко, я даже получал какие-то поблажки. Но тут прошла треть моего срока и я, как человек не имеющий взысканий начал требовать в соответствии с законом, освобождения «на стройки народного хозяйства». К тому же с помощью редакции «Нового мира» Владимира Лакшина и Расула Гамзатова ко мне приехал адвокат и составил все нужные бумаги. Начальник зоны мне честно сказал:

– Вы же понимаете, что это не я в вашем случае решаю.

Но я требовал положительных характеристик для суда, а вместо этого начал получать взыскания, чтобы можно было отказать.

Тут я уж совсем разозлился и объявил голодовку. У нее была еще одна причина.

В это время в зоне погиб старый ингуш, которому я очень сочувствовал. Это был ничего не понимавший, плохо говоривший по-русски пастух, откуда-то с высоких гор. Человек не от мира сего, которому однажды председатель колхоза сказал: «Ты мне зарежь пару овечек, спиши как погибших», а он не понимал людей, которые врут, не жил даже в деревне и не понимал советского мира. Но председатель потребовал овечек второй раз, потом третий и тут несчастный пастух разозлился: «Я не умею врать, я никогда не врал, если хочешь воровать, сам воруй, а меня в это не мешай!». Председатель выругался. Пастух схватил чернильницу и разбил её. Его обвинили в злостном хулиганстве и дали ему пять лет. Если председатель колхоза в деревне был для него чудовищем, то столкнувшись с советской тюремной системой, несчастный старик уже не понимал абсолютно ничего: ни что ему говорят, ни что от него требуется, что такое срок, что такое лагерь. Когда он попал в нашу зону, был вполне исправным и послушным работягой, но работа была связана со множеством каких-то непонятных условностей, и к тому же просто апогеем воровства и вранья, чего он тоже понять не мог, принять не умел. И его посадили в карцер. А он никогда не был один в таком вот маленьком, тёмном, замкнутом пространстве, и он в ужасе начал там кричать и биться, как птица в клетке. Чтобы не шумел, охранники его урезонивали — естественно, кулаками. Этот несчастный старик не мог ничего ни есть ни пить. Но всем было наплевать, больного, избитого, его даже не выпускали, когда кончался один карцерный срок, давали новый. Когда охранники вызвали медиков, он уже был еле жив и умер прямо в санитарной машине. Жалко мне его было очень. Я написал в очередном заявлении, что погиб ни в чём не повинный старик, который умер в машине скорой помощи, а на самом деле был убит в зоне. Оправданий и объяснений этому нет. Я требовал расследования и наказания виновных, но сам не понимал, как это опасно.

В тюрьме или зоне ты можешь объявлять голодовки сколько угодно и как угодно, ты можешь протестовать против несправедливого приговора, по поводу не дошедших писем или, как я, требовать отправку «на химию». То есть того, что администрации твоей тюрьмы или колонии не касается и от нее не зависит. Но тут положение было другое — моя отправка на «химию» администрацию не интересовала, но пусть даже непреднамеренное убийство старика, было реальной крупной неприятностью для начальство зоны, где я находился. За убийство заключённого тогда никого не судили, в худшем случае могли перевести в какое-то другое, поплоше место работы, могли даже понизить в должности, могли применить какие-то административные меры. Но и это никого из руководства колонии не устраивало.

Но я продолжал голодать, и эта голодовка стала самой серьезной в моей жизни. Она действительно могла кончиться плохо. Я не знаю, сколько она длилась, сперва, около сорока пяти суток, без искусственного питания, да еще не пришедший в себя на тюремной баланде после первой голодовке (ирландские террористы и умирали от сорокового до шестидесятого дня). Тюремному начальству обязательно нужно было заставить меня её прекратить. Во-первых, каждый день администрация подавала в управление сводку о том, сколько заключённых работает, сколько больных. Но была и графа — количество отказов от приёма пищи. На десятый день голодовки приехал местный прокурор для формальной проверки. На двадцатый день уже кто-то из областной прокуратуры. В СССР была жёсткая регламентация, и утаивать такие вещи, по крайней мере, в большинстве мест, где я находился, было рискованно. То, что происходило в зоне, становилось известно местной прокуратуре и милицейскому начальству. Не от всякой жалобы можно было отписаться. Исключением в моем опыте, по-видимому, была позже верхнеуральская тюрьма, в карцере которой, как выяснилось, меня продержали вдвое больше положенного срока, и скрыли это.

Но пока начальство Ярославской колонии не могло добиться, чтобы я прекратил голодовку. Из больницы перевели меня в карцер, потому что половина зэков то и дело приходила к окнам, чтобы меня поддержать, говорили разные хорошие слова.

В день, даже лежа, терялись примерно полкилограмма веса и когда становишься легче сорока килограммов совсем уж истончившимся прозрачным, появляется такое удивительное ощущение полного растворения в природе, листьях, траве, земле. Однажды начался теплый летний дождь, он был и виден мне через окно (еще в больнице) и как-то странно слышен — форточка на зарешеченном окне была открыта. И было полное ощущение, что дождь проходит прямо через меня, мое совсем уже невесомую, почти бестелесную структуру. Примерно с тридцатого дня ко мне каждый день начал ходить врач. Тогда ещё отказ от приёма пищи не был нарушением «режима содержания», как это стало при Андропове и Горбачеве. Даже в карцере была койка, тюфяк, бельё. Я мог лежать на ней, а врач, стоя надо мной, говорил мне:

– Григорьянц, вы же понимаете, что голодовкой ничего не добьётесь.

– Потерпеть поражение не стыдно, стыдно ничего не делать.

Меня уговаривали, предлагали перевести в другую зону. Я соглашался, но — в обслугу спецпсихбольницы рядом в Рыбинске. Показывать мне тюремную психушку не хотели.

Очередной прокурор принес моё тайком отправленное письмо, которое «случайно» попало в конверт с чьим-то чужим адресом, надписанным, естественно, не мной — услужливый инженер, отправлявший тайком письма, естественно, работал на администрацию. Поэтому письмо якобы пришло по другому адресу, а бдительный адресат сразу же понял, что в письме содержится клевета на советский общественно-государственный строй. По поводу этого письма уже начали оформлять документы о возбуждении в отношении меня нового уголовного дела, чтобы хоть так заставить прекратить голодовку.

Но ни к чему это не привело. В колонии начался бунт, и это было каким-то странным совпадением с моей голодовкой. Настоящий — с обезоруженной охраной, вводом войск, поголовными избиениями и выборочными судами над инициаторами. Приписать меня к восстанию, конечно, очень хотелось, но я был в полной изоляции уже почти два месяца.

День на сороковой, приходя ко мне в карцер, врач неожиданно изменил характер увещеваний и начал шутить, даже рассказывать какие-то бытовые анекдоты. Я вежливо улыбался, сперва даже в чем-то его поддерживал. Однажды, сутки на сорок пятые, может быть, больше — я уже перестал считать, врач опять встал надо мной, произнес какую-то очередную шутку — а мне уже как-то не хотелось, трудно было открыть глаза и улыбаться в ответ. И вдруг я, все так же не открывая глаз, услышал его совершенно изменившийся, жесткий голос:

– Пропали эмоциональные реакции.

Очевидно, для врача это была точка невозврата, бесспорный признак умирания.

К этому времени я уже не вставал со «шконки» несколько дней и потерял счет времени. «На оправку» меня перестали выводить довольно давно, вместо параши в угол поставили большой алюминиевый молочный бидон с крышкой. Сперва было удобно, но в последние дни оказалось, что не хватает третьей руки: одной надо было держать крышку бидона, другой — опираться на стену, третьей — держать собственные принадлежности. Опираться на стену плечом как-то не удавалось. И вскоре я вообще перестал подниматься, вероятно, и воду перестал пить. Уже не хотелось. Было только очень больно лежать. Не потому, что тюфяк был жесткий, но больно было изнутри, из-за того, что уже все не такие тяжелые мои кости, были без всякой жировой прослойки, прямо давили на нервные окончания. Как бы я ни перевернулся (с большими усилиями), изнутри оставался наполнен этой давящей болью. На следующий день меня вытащили в коридор, где уже стояли стол, стул, какая-то кастрюля, кружка, шланги. Мне в рот воткнули метровый зонд с воронкой (я не мог и не хотел сопротивляться) и влили около литра горячей смеси, где было куриное яйцо, масло, бульон, манная каша. Откуда во мне еще взялась влага для пота — не знаю, но я весь стал мокрый с ног до головы и уже совсем обессиленный и беспомощный. Потом началась резкая острая боль в желудке. Очевидно, он совсем сжался, превратился в комочек за эти сорок-пятьдесят дней голодовки, а влитый горячий раствор просто разрывал его. Во второй день в меня опять вливали этот раствор, в третий, в четвертый, в пятый. Я уже опять начал ходить, почти пришел в себя, но в шестой день никакого искусственного питания уже не было, как не было и в последующие. Я опять начал заново голодовку. Однако в любой голодовке самые мучительные первые пять дней. Именно в эти дни и ночи наиболее мучительны муки голода, ночные галлюцинации, готовность все отдать за любую крошку еды. К шестым-седьмым суткам острое чувство голода утихает — организм перестраивается с процесса питания через желудок на использование внутренних запасов — жиров, мышц. На десятые сутки я опять свалился, в одиннадцатые — в меня опять влили питательную смесь. И это продолжалось вновь пять дней, а в следующие пять я снова начинал голодовку, причем каждое начало было мучительнее предыдущего, новая голодовка начиналась во все более измученном состоянии. Это длилось еще пятьдесят суток, шесть раз я заново начинал голодовку. Я нигде не читал и не слышал о таком виде пытки.

Не выдержал ее я день на сотый. В лагерях из зэков есть начальники отрядов, лейтенанты обычно, а есть бригадиры из самих заключенных, – доверенные лица. Бригадиром КПЗ был в прошлом юрист из Донецка по фамилии Вейцман, с которым теоретически мы были до этого в довольно хороших отношениях, но который, конечно, был готов продать всех и всегда. Периодически он меня спрашивал:

«Зачем ты все это говорил и писал?»

«Ну, должен же кто-то говорить правду».

У него был непростой ответ: «А зачем?».

Меня вновь стали выводить на оправку и в мусорном баке я увидел какой-то обломок хлебной буханки, мокрый и залитый красной брюквенной похлебкой, дававшейся моим соседям по ШИЗО, мне казалось, что никого рядом не было. Я вытащил из бака этот мокрый и грязный кусок и съел. На следующий день меня ждал кусок, якобы тайком для меня положенный сочувствующим дневальным уже вполне нормального хлеба. Я его тоже съел, тут же был пойман и сразу же написал заявление о прекращении голодовки.

Недели две меня слегка откармливали, потом в лагере провели заседание суда, который «за нарушение режима содержания» предписал перевести меня на тюремный режим.

Как рассказывали, за бунт в колонии, за смерть ингуша, за неумение найти со мной общий язык начальник колонии был переведен с понижением в должности, зам. начальника по режиму — «Кум» — уволен.

Из всего написанного видно, что голодающие (а они есть в любом следственном изоляторе и в большинстве тюрем и колоний) это самые отчаявшиеся, самые бесправные люди, находящиеся даже в сравнении с другими заключенными в смертельно опасном положении.

Когда готовилась эта передача для «Эха Москвы» я внезапно выяснил, что общественные комиссии по контролю за местами заключения ничего о голодающих не знают, никого кроме двух наиболее известных из них — Сергея Кривова и Сергея Удальцова в глаза не видели и даже не знают применяется ли в России в тюрьмах искусственное питание. Естественно, они никогда не были ни в одной камере для голодающих и даже не знают об их существовании. Это значит, что уж наверняка нет никого кто бы контролировал составные части искусственного питания, а они могут варьироваться от обязательного, сравнительно полноценного и дающего возможность продлить жизнь голодающему то есть с молоком, яйцами, сливочным маслом, до жидкой перловой кашки, провоцирующей скорейшую гибель доведенного до отчаяния человека. Тюрьмы успешно прячут голодающих, в следственных изоляторах целые камеры, иногда по несколько десятков человек, от «контролеров» и самые беспомощные, самые несчастные из заключенных по-прежнему остаются без самой минимальной помощи и участия. Именно среди голодающих жертвы самых незаконных и сфабрикованных арестов, нарушений условий содержания, наименее известные общественности люди с политическими требованиями, наконец, жертвы так называемых «пресхат», которые в той или иной степени по прежнему еще существуют, как в сравнительно благополучных, так и в хорошо известных нам сибирских, совершенно пыточных тюрьмах. Не зря же именно на голодающих вынуждена обращать внимание в прошлом советская, теперь российская прокуратура, которые никогда не отличались высокой степенью гуманности.

Если эта, повторяю, первая в СССР и России передача и статья о голодающих в тюрьмах и лагерях поможет хоть в чем-то улучшить их положение, я буду считать, что не зря писал обо всем этом.

Опубликовано на сайте: 25 августа 2014, 13:47

Марченко, Григоренко (вот настоящие герои, достойные Поклонения, а не бригады-менты), и вот теперь Вы. Как тесен мир. Какая у вас судьба. Я тоже немного голодал (лечебно) и скажу что по силе эти 3-5 дней – это как бростать курить – хотя конечно когда бросаешь «заедаешь» сладостями и прочим. Вот и у Ройзмана: карантин – это когда голодом переламывают тягу к наркоте – сильнейшее средство, первооснова. Какая воля. И какое бесправие. И еще и неизвестность. Вот оно зло, растущее из гэбни и прочих по установлению бесправия под лозунгом «правопорядков». Концентрат. Так становится немного проще.

26 августа 2014, 9:04

Если бы в России был бы хоть 1 % людей подобной стойкости в подобных убеждениях-страна бы была совершенно другой.

26 августа 2014, 21:25

И охота Вам, Сергей Иванович, чтобы Ваше имя мелькало в связи с этой лево-лимонной мразью?

27 августа 2014, 19:02

Поддерживаю г-на Шкарубо. Удальцов – красный, об этом надо помнить. Во всяком случае, защищая его человеческие права не забывать отмежёвываться от его взглядов (уж он-то Ваши права защищать не станет, окажись в его руках власть).

27 августа 2014, 19:56

А мы в “Гласности”, следуя нормам правозащиты, уже защищали права всей этой лимонной сволочи, а теперь эти бандиты участвуют в войне с Украиной. Удальцов из той же обоймы: когда их нынешний фюрер уйдет в небытие и рашка начнет распадаться, чекисты запросто приведут к власти этого правнука революционерки Залкинд и мы еще увидим небо в клеточку…

27 августа 2014, 21:26

Как бы избавиться и от чекистов, и от правнуков Залкинд?

27 августа 2014, 22:02

Современная Россия очень далеко отодвинулась от какой-либо социальной справедливости вообще.

В стране жуткая эксплуатация лиц наемного труда. Проводится целенаправленная политика по недопущению образования независимых профсоюзов.

Кому-то надо отстаивать права лиц наемного труда.Этим и занимается Удальцов.

И ни когда его ,именно его,чекисты не приведут к власти. Хотя это не исключает того,что в партии Удальцова и прочих левых партиях нет сексотов в руководстве. Сексоты не голодают по 20 дней.

Чекисты-есть порождение коммунизма советского образца. Под коммунистическими лозунгами они совершали свои преступления.

Здесь есть некоторое противоречие:коммунизм-это светский вариант христианства,он заключает в себе идеи справедливости.

Эти идеи в один момент просто оказались слишком возвышенными для чекистов. У палачей в один момент просто стирается какая-либо потребность в каких-либо моральных объяснениях своей деятельности.

Зачем служить и убивать во имя каких-либо возвышенных идей,какого-то всеобщего равенства превращать народ в быдло и лагерную пыль ?

Не лучше ли и приятней стать господствующим классом,неодворянством и необуржуазией ? Управлять неокрепостными ?

А народ по прежнему превращать в быдло?

28 августа 2014, 14:08

“Здесь есть некоторое противоречие:коммунизм-это светский вариант христианства,он заключает в себе идеи справедливости.”

Здесь нет противоречия. Корни у них родственные – убийство, террор и тотальная ложь.

И общее в одеянии – ложь, лозунги о милосердии и социальной справделивости.

Идеи справедливости и милосердия как-то не порождают Красный Террор с Голодомором.

“На осинке не растут апельсинки”

29 августа 2014, 14:10

Андрей,

Вы не заметили, что я пишу о тысячах самых несчастных людях в русских тюрьмах и лагерях.

31 августа 2014, 15:21