Сперва дневники производят странное и, скорее, неприятное впечатление. Совершенно неинтересно читать, с кем сегодня переспал Сомов, как самоудовлетворился и что ел на завтрак и на ужин. О родственниках и знакомых, которых множество, художник пишет, скорее, недоброжелательно, особенно о многочисленных евреях, за счет которых он живет – почти каждую неделю, в эти страшные пореволюционные годы, у него покупают одну из его почти серийных небольших картинок – с маркизами и фейерверками, или заказывают ему повторение одной из старых и уже широко известных композиций. Единственная в дневнике отдушина – краткие и очень точные отзывы о выставках и почти ежевечерних концертах и спектаклях, на которых он – непременный посетитель, и упоминания о прочитанных книгах и статьях или спетых и сыгранных им самим на рояле классических ариях и композициях.

Казалось бы, и читать не стоит. Но чем ближе подходишь к концу этого гигантского, набранного мелким шрифтом тома, тем все более значительной кажется общая сумма этих записок, тем более становится понятным, к сожалению, совершенно необъясненное составителем (проделавшим гигантскую, но чисто техническую работу) трагическое одиночество первоклассного художника, замешанное на растерянности, на неотвратимой гибели, физической и моральной, всей русской интеллигенции. И в своих, казалось бы всего только стилизованных, но виртуозно написанных рокайльных картинках, Сомов остается не только непоколебимым рыцарем (проще было бы сказать искусства, но на самом деле моральных принципов), дающим опору своими изысканными картинками сотням и тысячам людей в умирающей блистательной столице. “Была на свете лишь одна столица, все остальные – просто города”, – напишет в Париже Георгий Адамович.

Казалось бы как можно называть рыцарем человека, благополучно и даже сыто пережившего революцию, рисовавшего эротические картинки и ни разу не арестованного просто потому, что было абсолютно не за что. Человека, ни одного слова имевшего даже отдаленное социальное звучание не сказавшего. В дневниках, правда, этого было немало, но племянник Сомова, Михайлов, все аккуратно вычеркнул, а целые листы вырвал. Только одно место в начале раннего 1918 года, когда еще было непонятно, чем окажется большевистский переворот, поражает своей откровенностью и беспощадностью. После упоминания о слухах о расстреле императора, короткая реплика – “Наконец-то”. И с этой реплики и начинается постепенное понимание трагической судьбы самого Сомова.

Несмотря на то, что все детство он провел в эрмитажном кабинете отца и квартире в Академии художеств, среди его родных, как и во всей русской интеллигенции, во-первых, были и арестованные и сосланные, и во-вторых, царило неприкрытое презрение к царствующему дому, к архаическому, царившему в России, режиму. У художников это дополнялось презрением к дурному художественному вкусу всех Романовых. Даже я еще не могу забыть пренебрежительные реплики своих родных и знакомых о кремлевских покоях и Александровском дворце, где жили Романовы, обставленные мещанской немецкой мебелью и украшенные безвкусными побрякушками фирмы Фаберже. Все это дополнялось тем, что императрица, которую в детстве учили мазать акварелью, давала советы Серову и, кажется, Кустодиеву, когда они писали императорские портреты. Это презрение, переростало в поддержанные Думой и русской прессой уверенность, что во всем виновата царская семья.

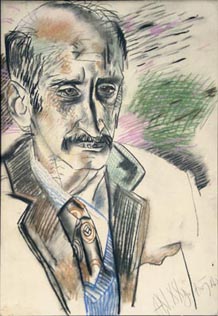

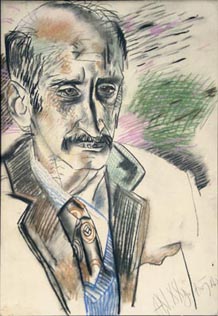

И в 1905 году, Серов написал картину с расстрелом возле Зимнего, потом демонстративно ушел из академии, а Добужинский поместил на обложку журнала “Жупел” карикатуру “Господа Обмановы”. Но с приходом бандитов в царские покои, с Лениным, разъезжающим в автомобиле императрицы, и расстрелами каждого, кто попадется, русская интеллигенция быстро опомнилась. Легко понять, что тогда омерзение было гораздо большим, чем сейчас, когда, с приходом Путина, в царских дворцах древнего Московского кремля, победно завыли концерты воровского шансона. “Отсюда надо бежать” – повторял Александр Бенуа, а Анастасия Чеботаревская, жена Федора Сологуба, чей Похитонов стал именем нарицательным в оценке царской России, считая, что не сможет уехать, покончила с собой (в тот день, когда разрешение на выезд пришло). Но Сомов, что бы он ни думал и ни говорил друзьям, и до 1917 года не рисовал карикатур, и в отвратительные ему более поздние годы, с их вульгарностью и грабежами, все же не писал ни картин, славящих победу большевиков, как Юон и Кустодиев, ни сотрудничал ни в чем созданном советской властью – от новых театров до музейных комиссий. Ему не только казались недостаточно точными и безукоризненными (в сравнении со старыми мастерами) его собственные рисунки и все те же, небольшие, стилизованные под нравы XVIII века картинку, несмотря на на самом деле изысканный по точности рисунок. Для самого Сомова они уже были последней демонстрацией и того, что он с этим миром не желает иметь ничего общего, и констатацией того, что для него – очень крупного и самостоятельного художника, уже не остается никакого нового, собственного пути в творчестве. Даже от создания портретов современников, которые писал когда-то охотно, заказы на которые Сомов и теперь получает почти ежедневно, художник неизменно отказывается и пишет только своего любовника Лукьянова, чтобы не иметь с советской действительностью ничего общего. Сомов – самый точный образец художника, посвятившего себя чистому искусству – абсолютно точному (завараживающему) рисунку – и закрывающемуся, от, всю его жизнь вызывающему у него отвращение, окружающего мира, в башню из слоновой кости. Забавно, что эта небывало прочная слоновая кость взята им была из XVIII века, а уже откровенно надоевшие ему самому картинки с арлекинами и маркизами пользовались таким спросом именно потому, что их владельцам позволяли хоть на минуту отвлечься от окружающей их трагедии. И прекрасные сказки Сомова и были его ежедневной помощью своим современникам.

Опубликовано на сайте: 9 марта 2018, 12:35

Увы, у русской интеллигенции не хватило ни ума, ни благородства, чтобы понять, что только этот “архаический режим”,- с некоторыми необходимыми новациями и при непременном условии силы воли и харизмы его возглавителя,- и есть единственный, подходящий для России, понимаемой как власть культурного меньшинства над морем народного варварства и разбоя. Но виноваты, конечно, не они, а Рок.

9 марта 2018, 16:22

не Похитонов, а Передонов у Сологуба

10 марта 2018, 3:33

Подразумевался Передонов, наверное, а не художник Похитонов?

10 марта 2018, 20:17

Это очередная прекрасная статья. А вы не хотели бы посвятить одну из своих статей Льву Федоровичу Жегину ? Вы же с ним лично были знакомы. В сети,к сожалению, очень мало информации о нем….

14 марта 2018, 11:18

Дмитрий, И.Ах.

Конечно, это опечатка переписчика.

15 марта 2018, 18:28

enzel, большевистский режим тоже понимался, как власть “культурного меньшинства”. Ленин прямо писал, что пролетариат сам по себе недостаточно рневолюционен, его должны возглавлять специально обученные люди, т.е. интеллигенция. Когда после револющии анкетировали большевистскую верхушку, то самой популярной профессией у них была “литератор”…

16 марта 2018, 17:20

Игорь

То, как понимал себя большевицкий режим, значения не имеет – это воры, которые вольны о себе думать что угодно, но не должны и на пушечный выстрел подпускаться к власти (это же относится и к рев. демократии вообще, она мало отличалась от б-ков). Речь идёт только об исторически сложившемся русском государстве в его последней форме – Российской Империи. Но некоторые до сих пор пытаются оспаривать эту истину, советской катастрофы им мало.

17 марта 2018, 18:00

“большевицкий режим”, как идеи социализма с коммунизмом – это сила разрушения всего отжившего, применённая таинственной мировой властью, осуществляющей надзор над человечеством в целях человечества.

“Безумны мечты социализма и коммунизма, так как и то, и другое, творимые под маской справедливости, — заговоры грубой силы и бездельников против честного труда”

Е.П.Блаватская. “Кто такие теософы”

Обречённость той империи многие потому и чувствовали, что была она основана на устаревших, мнимых принципах.

22 апреля 2018, 11:43